画像診断

スタッフ

医師紹介

| 放射線診断医 | 畠山 隆 | 日本医学放射線学会放射線科専門医 |

|---|

スタッフ紹介

放射線部門は診療放射線技師5名、臨床検査技師2名、検査助手3名、看護師1名、事務員2名、放射線診断医師、各診断科医師、その他医療技術者と連携を計っています。

資格・認定

| 放射線管理士 | 1名 |

|---|---|

| 放射線機器管理士 | 1名 |

| シニア技師格 | 1名 |

| X線CT認定技師 | 1名 |

| 肺がんCT検診認定技師 | 1名 |

| 医療画像情報精度管理士 | 1名 |

| 画像等手術支援認定技師 | 1名 |

| 放射線取扱主任者第一種 | 1名 |

| Ai認定診療放射線技師 | 1名 |

| 放射線被ばく相談員 | 2名 |

CT

320列CTについて

従来のCT装置では1回転で0.5㎜×64列=3.2cmの範囲を撮影することができるため、脳や心臓を撮影するためには5~7回転が必要でした。

最新の320列CTでは1回転で0.5㎜×320列=16cm(5倍)の広範囲を撮影できるため、心臓の撮影はわずか1回転で済みます。そのため動いている心臓もブレなく撮影でき、放射線ひばくも少なくなります。

特徴

- 脳や心臓をわずか最短0.35秒の撮影で可能

- 画像を時系列に並べることで4次元的に血流などの機能診断も可能

- 救急医療の検査時間を短縮

- 撮影時間が短縮されたことで、造影剤や放射線ひばくが少なくなる

冠動脈CT

| 撮影回数 (約1/5) |

造影剤使用料 (最大1/2) |

放射線ひばく (最大1/5) |

撮影時間 (最大1/20) |

|

|---|---|---|---|---|

| 64列CT | 5~10回 | 50~100ml | 5~30mSv | 7~15秒 |

| 320列CT | 1~3回 | 25~70ml | 1~10mSv | 0.35~3秒 |

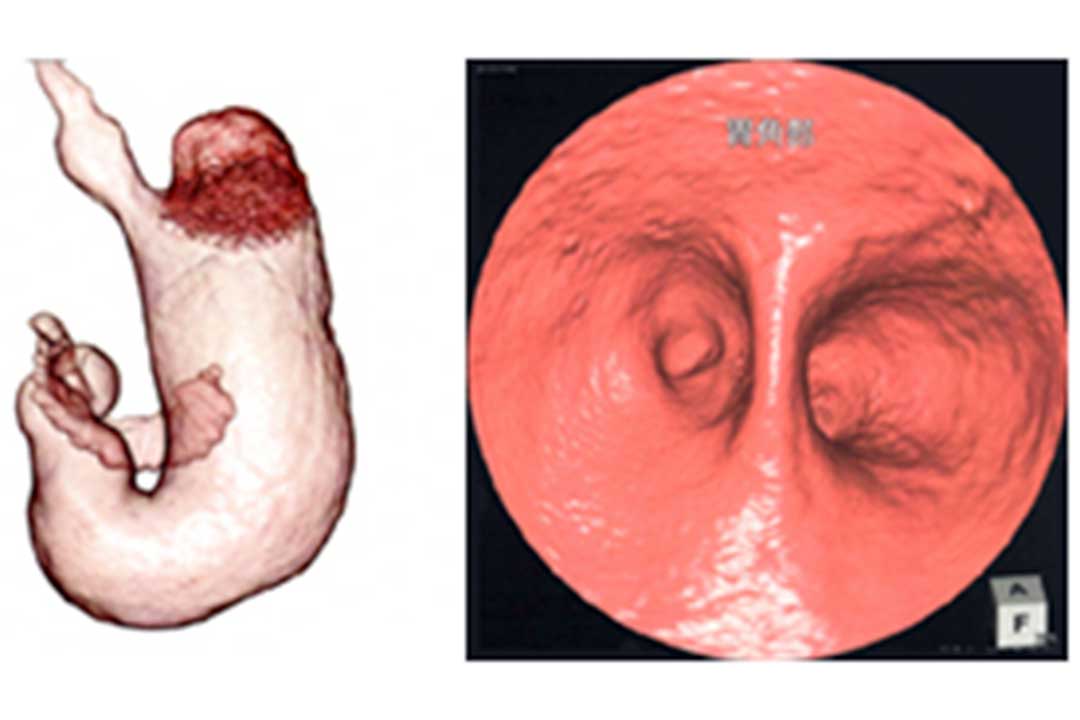

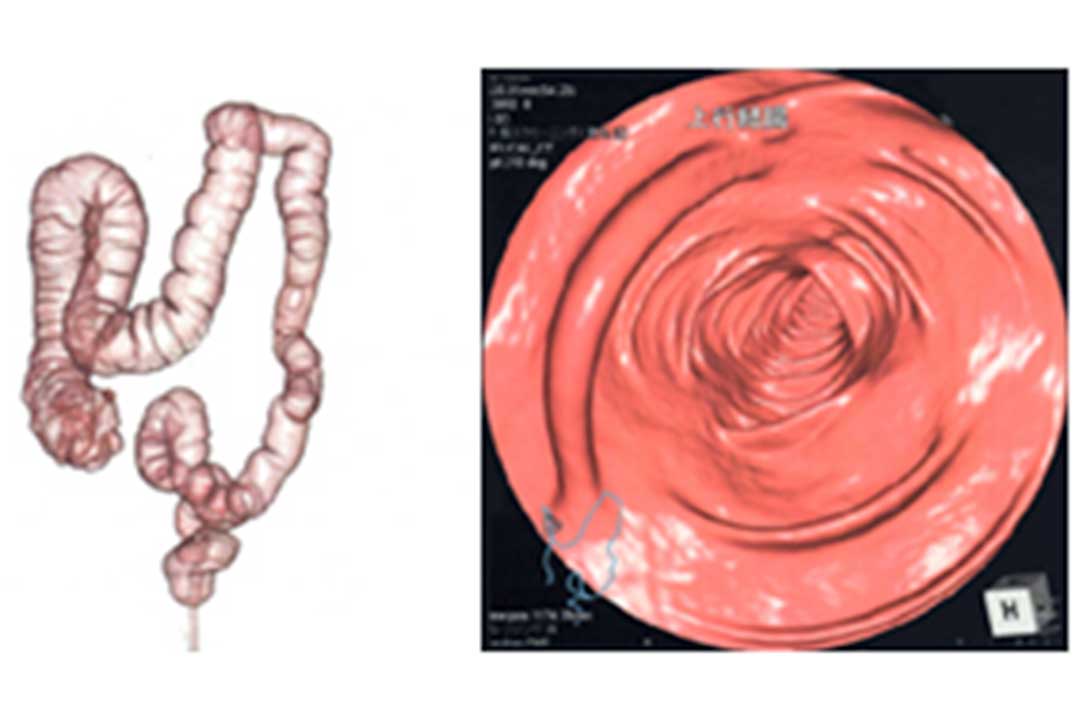

バーチャル内視鏡

- 320列CT装置により、胃・大腸の画像を立体化(3D)することができます。

- 内視鏡やバリウムは使いません。

- 少ない被ばくで検査することができます。

⇒短時間、簡単、苦痛が少ない

お気軽に医師・看護師までご相談ください。

胃バーチャル内視鏡

大腸バーチャル内視鏡

検査実績

| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 冠動脈CT | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| バーチャル内視鏡 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 内臓脂肪量計測 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 肺気腫解析 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

MRI

MRIについて

- MRI装置はX線を使わず、強い磁力と電磁波を利用し体内の状態を断面像として描出する検査です。

- 当院には3.0テスラ超伝導式装置(フィリップス)、1.5テスラ超伝導式装置(キヤノン)が導入されています。

- 横断面だけでなく任意の方向の断面を得ることができ特に脳疾患(脳梗塞)、脊髄疾患(椎間板ヘルニア、脊髄腫瘍)、婦人科疾患(子宮癌、卵巣癌)などの診断に有用です。

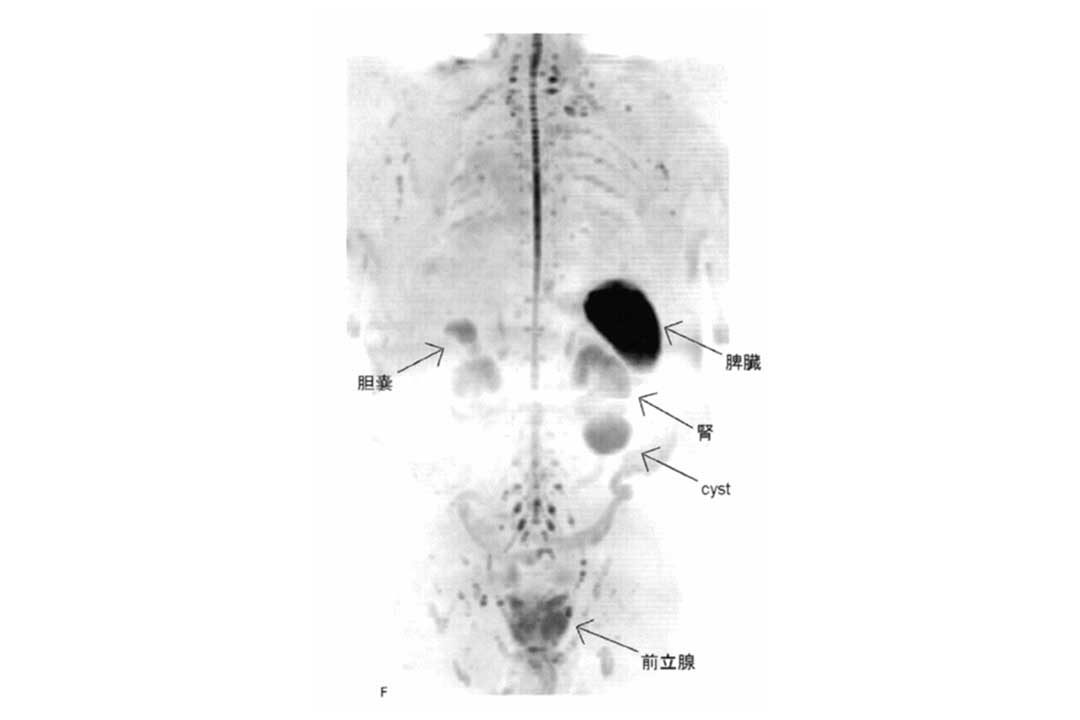

全身がん検査 DWIBS(ドゥウィブス)法

全身MRI検査には、拡散強調画像(DWI)と呼ばれる画像が用いられています。これは脳梗塞の画像診断に役立つ検査法ですが、これを全身のがんスクリーニングに用いるように応用したものを DWIBS(Diffusion weighted whole body Imaging with Background body signal Suppression)法と呼ばれています。

PET(ペット)との違い

PETはブドウ糖を消費しているところ(がんはブドウ糖をものすごく消費する)を検出します。拡散強調画像(DWI)では水分子の運動が乏しい所(がんは水分子の運動が乏しい)を検出します。しかし、それぞれの検査で検出が苦手な部分もあり、これだけで全てのがんを拾えるわけではありません。他の検査も必要となることがあります。

PETは放射線被ばくがありますが、MRI検査は放射線を使いません。

また、PETでは検査のために注射が必要ですが、DWIでは必要ありません。

正常でも高信号に写るものがあります。脳・唾液線・耳下腺・脾臓・卵巣・前立腺・リンパ節・腸管内の便などです。また、がんのほかにも炎症のあるところ(膿が溜まっているところ)も高信号に写る場合があります。

DWIBS法の利点

- 時間がかかりません

- 放射線をつかいません

- 全身をできます

お気軽に医師・看護師までご相談ください。

検査実績

| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| DWIBS | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 心臓MRI | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 前立腺MRI | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 脊椎・肩・膝 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 脳MRI | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 乳房MRI | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

超音波(エコー)検査

人間の耳には聞こえない高い周波数の音波を、探触子(プローブ)を用いて検査部位に発信して、跳ね返ってくる反射波(エコー)を受信し、臓器や組織の様子を画像化する検査です。

放射線を使わないため生体に害がないとされ痛みもありません

心臓超音波検査

心臓の動きや大きさ、弁の状態、血液の流れ、心膜液貯留の有無などを観察する検査です。

弁膜症、心筋梗塞、狭心症、心筋症、先天性心奇形などの診断に心臓超音波検査が有用です。

胸にゼリーをつけ、心電図電極を装着し、肺の影響をなくすために側臥位(左を下にして横向き)や、上向きで検査をします。検査時間は15分前後です。

腹部超音波検査

腹部の疾患の診断補助と経過の観察を行います。

肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、腸、腹部大動脈などを観察し、脂肪肝や胆石、悪性腫瘤、動脈瘤など様々な疾患の発見に役立ちます。

手をあげた状態で、お腹にゼリーをつけて検査します。検査は原則絶食で、一時的に呼吸を止めたり、体位を変換したりします。検査時間は15分前後です。

乳腺超音波検査

乳腺の病気(乳癌や他の良性疾患)の診断補助と経過の観察を行います。

胸にゼリーをつけて検査します。手をあげて、脇を広げた状態で、ベッドに仰向けで行います。検査時間は15分前後です。

甲状腺超音波検査

甲状腺の大きさや形状、腫瘤の有無などを調べます。

肩の下にタオルを入れ、頭を少し下げ、のけぞらした状態で首にゼリーをつけて検査します。検査時間は15分前後です。

頸動脈超音波検査

脳に血流を送る首の両側の血管を超音波で観察し、血管のつまりや動脈硬化を調べます。

仰向けで行い、顔を少し傾けた状態で首にゼリーをつけて検査します。検査時間は15分前後です。

下肢血管超音波検査

足の血管を超音波で観察し、動脈では血管のつまりや動脈硬化を、静脈では血栓の有無や表在静脈瘤を調べます。

足のそけい部から足先付近までゼリーをつけて検査します。検査時間は30~60分程度です。

シャント血管超音波検査

透析患者のシャント血管(吻合部、シャント静脈)を観察する検査です。

上腕動脈血流速度の計測、狭窄・閉塞の有無を調べ、シャント血流量の低下がないか確認します。検査時間は15分前後です。